月別アーカイブ

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年10月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年2月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年2月

- 2016年2月

- 2015年11月

- 2015年9月

カテゴリ一覧

1.軽く膝を曲げて歩く

まず歩く際に膝を曲げているでしょうか?街中では膝をまっすぐ伸ばしたまま歩いている人をよく見かけます。膝をまっすぐ伸ばしたまま歩いてしまうと着地の衝撃が膝への負担になります。着地時に膝が軽く曲がっているかを確認してみてください。

コツとしては膝のお皿をやや外側に向けるように足を前に出すことです。

2. “3点歩行”と“重心”が大切

膝に負担をかけない歩き方をしている人は“重心”と“3点歩行”が安定しています。歩くとき、重心がいろいろな方向に行っていませんか? 安定した足裏は重心が真ん中になっているものです。真ん中以外に重心が傾いてしまうと膝に余計な負荷がかかってしまいます。かかとからつま先と、上手に重心移動するようにしてみましょう。

また、重心を真ん中に持って行くためには“3点歩行”が大切です。3点歩行とは、足の指・指のつけ根・かかとの3点がしっかり地面についている歩行になります。まずは立位の時にこの3点が地面についてるか気にしてみましょう。この3点がしっかり地面についていなければ、重心が傾いてしまうので要注意です。よくありがちなのが、足の指がつけていない2点歩行になります。2点歩行で歩いていると、外反母趾(がいはんぼし)や浮き足になるので注意が必要です。

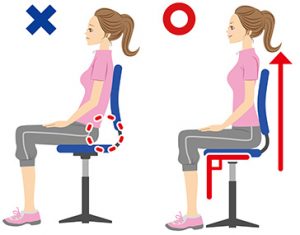

3.背筋はまっすぐに意識する

正しい歩き方は“姿勢”も深く関係しています。歩いているときの姿勢は必ず“背筋がまっすぐ”です。背中が前のめりになったり、反るような姿勢は膝に負担がかかってしまいます。背筋をまっすぐ伸ばしおしりを締めてください。そして、常に頭の上から糸でひっぱっているような意識を持っておきましょう。糸でひっぱっているイメージをしていれば、自然と背筋がまっすぐになりやすいと思います。

また、腕を振ると歩きやすいので腕はしっかりと振りましょう。

3つのポイントをお伝えしましたが、これだけで全員が正しく歩けるかといえばそうではありません。歩き方は意外と複雑で人それぞれに指摘するポイントも変わってくることもあります。全てを文字で説明することは難しいのでもし自身の歩き方を気にされているのなら、まるふく整骨院で直接確認して改善点をお伝えすることができますのでお気軽にご相談ください。健康のため正しく歩けるように頑張っていきましょう。

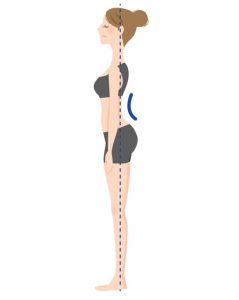

反り腰とは骨盤が前傾していて、自然と重心が前のめりになり、身体はそれを直そうとして腰を反らせて立とうとします。

また、本来の体の正常なS字を維持できなくなっている状態を指し、胸元が前へ出て、腰が極端に反りお尻が出てしまっている状態が特徴です。さして太っているわけでもなく、お腹の脂肪が多いわけでもないのに「ぽっこりお腹になりがちな方」や「極端にお尻が目立つ方」は反り腰の可能性が高いかもしれません。反り腰は腰やお尻、背中の筋肉に無理な負担をかけるため、腰痛や坐骨神経痛、背中の痛みの原因の一つとなります。

反り腰になってしまうその原因とは

原因は様々あるかと思いますが1番多い原因は、普段の生活で運動をする習慣が減ったことによる運動不足が原因だと思われます。昔と比べて歩く頻度が減っているという方も多いのでは無いでしょうか?そして地方に行けば行くほど移動はもっぱら自転車や車という方が多いので余計普段から歩くという習慣が少なくなっているかもしれません。実は普段からこの【歩くという行動】をしていない影響により、反り腰の方が多くなっています。

運動不足により筋力低下が反り腰を招く

反り腰になる原因は足の上げ下げに使う筋肉(大腰筋)が大きく影響しています。大腰筋は腰の骨から足の付け根の内側にかけて付着している筋肉で、主に足の上げ下げに使われる筋肉で歩く際に使う筋肉です。この大腰筋の筋力が弱くなると股関節を内またの状態にします。

股関節が内またの状態では身体(腰)は不安定なので身体の安定を保つために背中側にある筋肉が過剰に働くことになります。そして筋肉が過剰に働くことにより腰はやがて腰が反り過ぎてしまうとなってしまうのです。

ハイヒールと反り腰

女性で反り腰が多い理由の一つです。ハイヒールを履くとつま先に体重がかかり、前重心になり前傾姿勢になります。前に倒れないようにバランスをとろうとして腰を反らせるので、自然と反り腰になってしまいます。

仕事でハイヒールを履くことの多い人は、仕事以外ではなるべく運動靴など歩きやすい物を履き正しい姿勢を意識してみましょう。

反り腰はスタイルが悪くなり、腰痛の原因になります。毎日デスクワークをしていたり、ハイヒールを履いている女性は、反り腰になりやすいですので、自分が反り腰だということに気づいたら立ち方を意識し歩くことも増やせるようにしていきましょう。

反り腰が治る事でスタイルだけでなく疲労感、痛みがなくなり生活が変わるかもしれません。

一生のうち、筋肉量が一番多いのは成長期を終えた20歳前後と言われています。その後は30歳から50歳までの間に1年で約0.5%の割合で筋肉は減少していきます。50歳以降はさらに体を動かすことが少なくなるためか、1年に約1.0~2.0%の割合で筋肉の減少は進むとも言われています。

20代は全身バランスよくを心掛ける

20代はまだまだ筋肉量が多く、普通の生活をしていれば大幅に筋肉が減るということはありません。しかし10代のうちから無理なダイエットをしたり、あまり運動をしてこなかったという場合は筋肉のバランスが悪くなっている可能性があります。全身の筋肉をバランスよく鍛えておくことで、その後の年代で起こる筋肉の衰えをかなり防ぐことができます。20代のうちはできるだけ全身の筋肉を満遍なく使う運動をしておきましょう。

多少ハードな運動でも大丈夫です。

30代はお腹まわりと体幹を鍛えておく

30代になると筋肉の衰えを実感する方がでてきます。まず真っ先に変化に気づくのは「ぽっこりお腹」かもしれません。男性・女性ともに腰痛を意識し始めるのもこの年代が多いです。 また女性の場合は、お尻が下がってきたな・・・とか、二の腕がたるんできたな・・・と感じるのもこの年代です。30代で鍛えるべきは、お腹まわりと体幹です。腹筋や背筋を鍛えておくことで、ぽっこりとお腹がでることや腰痛を防ぐことができます。40代に入っていきなり健康診断でメタボと言われないためにも、30代のうちに鍛えておきましょう。

40代は後ろ姿に要注意

30代の頃からぽっこりと出始めたお腹に気を取られていると、いつの間にか背中にぽってりとお肉がついていたり、お尻がだるーんと下がっていたりするのが40代です。

自宅でふと鏡に映った姿をみて、背中が丸まっていることに驚いたりするのもこの年代かもしれません。四十肩という言葉もあるように、肩こりがひどくて腕が上がらないという症状に悩まされる人も出てきます。40代からは後ろ姿を意識して鍛えるようにしましょう。

一番の理想はもちろん全身をバランスよく鍛えることです。ですが昔ほど動けない人や時間がない人も当然います。そんな方はまずは今回の内容を参考にして筋肉を意識してはどうでしょうか。筋肉は自分で頑張らないと身につきません。テレビや雑誌で紹介されている筋トレから始めるのもいいと思います。

まずは自分のやりやすいことから実践してみましょう。

以前、こちらでインナーマッスルのお話をしたと思いますが皆さんは意識出来ているでしょうか。当院にお見えになられている患者さんでもこのインナーマッスルを鍛えるのに苦労されている方が多いですが、健康には必要なものなのでぜひ頑張っていただきたいです。

インナーマッスル(深層筋)は体の深い部分にある筋肉の事であり、骨や内臓の近くに位置しています。体の深い場所にありますので、外から視認する事は出来ません。インナーマッスルの反対は体の表面近くにある筋肉であり、これはアウターマッスル(表層筋)と呼ばれています。

インナーマッスルは繊細な動きの働きがあり、アウターマッスルは力を出す時に活躍します。例えば、非常に細かい手作業ではインナーマッスルが活躍します。細かい動き、繊細な動作、こうしたものを担当するのがインナーマッスルです。なので、インナーマッスルというのは日常生活に欠かせない筋肉だと言えます。その反面、アウターマッスルは力が必要な時に活躍します。重い物を持つ、運ぶ、瞬間的にパワーを出すなどの場面ではアウターマッスルが主に使われます。

筋トレなどで鍛えている部分は主にアウターマッスルという事になります。当院で特に重要視している役割が姿勢改善です。何もしていない時にも姿勢を常に支えているのはインナーマッスルで、骨格を正しい位置に収めてくれます。

また、正しい姿勢が取れると体全体のスタイルもよくなり、酸素を十分に体内に取り入れやすい状態になります。十分な酸素が体内にはいることでイキイキと活動しやすい体になり、元気な状態を維持できるようになります。

インナーマッスルの特徴について

-

内臓や骨のすぐそばに位置する

-

深部にあるため視認できない

-

細く軽い筋肉であり、鍛えても太くならない

-

可動域が広く、ねじる、ひねるなど様々な動作に対応出来る

-

バランスの取れている筋肉であり、瞬間的な動きにも対応出来る

-

持久力がある

-

繊細な作業に向いている筋肉

地味にも思えますがその効果やメリットが大きいので鍛えるとより健康的なお体にになれます。

インナーマッスルを鍛えても、見た目としての変化が小さいため、トレーニングのモチベーションが長続きしにくいです。ですがインナーマッスルは生活に直結する筋肉なので、鍛えると日常生活が本当に楽になります。当院でもインナーマッスルの鍛え方をお伝えしていますので、筋力に不安がある方は一度ご相談下さい、

インナーマッスルの特徴

その名の通りインナー(内側)を意味していて、幾重にも重なった筋肉構造のうち、人体の内側(骨に近い方)の見えない筋肉の事です。前回お伝えしたアウター(外側)マッスルは外からでも見える、人体の浅い層の筋肉のことです。

関節と関節の“つなぎ”

体の各箇所に関節が存在していますが、その間をしっかり繋ぎとめて固定できているのはインナーマッスルの役割です。機械のようなカクカクとした動きではなく、肩や首などの小さな動作や肘や手首を回すといった微妙で滑らかな動作ができるのも、インナーマッスルの働きのおかげです。

アウターマッスルの補助

瞬間的に大きな力を発揮できるアウターマッスルですが、このアウターマッスルのいわば力の“出力”を調節しているのもインナーマッスルの役割です。いくらアウターマッスルで筋肉隆々になっても、インナーマッスルが弱ければ肉離れや腱鞘炎を引き起こす可能性があります。そうならないために力や方向をコントロールする役割も持ち合わせています。そのためから、プロスポーツ選手が重要視し、トレーニングを欠かさないようにしている筋肉なのです。

姿勢を管理

インナーマッスルは別名「姿勢保持筋」と呼ばれるほど、「姿勢」と関係が深い筋肉です。あるべき正しい位置に関節を固定し、本来の姿勢を維持するという役割もインナーマッスルが担っています。

お腹まわり

特に下腹部から下を支えている「腹直筋」と呼ばれる部位の筋肉はお腹周り(骨盤周辺)の調節をしています。ここを鍛えることでポッコリ出てしまったお腹やウエストのシェイプアップもできるので、最近インナーマッスルに興味をもつ人が多いのもこのことが理由の一つかも知れません。

ケガの防止

スポーツ選手にも重要なポイントですが、体の内側から支えているインナーマッスルを強化することによって肘や膝、肩などの怪我(故障)の防止をはかることができます。また、肩周辺のインナーマッスルをトレーニングすると四十肩、五十肩の改善にもつながります。今まで痛くて肩が上がらなかったのに・・・という方も、インナーマッスルを鍛えたら解消されたという例もよく聞きます。

外側にあり強力な力を出せるアウターマッスルと、目には見えませんが内側から体を支えるインナーマッスル、似ているようで異なる役割をしています。

体を動かす、汗をかく、姿勢を正す、これらの動作は必ず筋肉が必要です。正しく筋肉を身につけ見た目にも健康にも理想の体を目指しましょう。

アウターマッスルの特徴

アウターマッスルは、体の表層にある筋肉のことです。たとえば、腹筋を割るための腹直筋、男性らしい力こぶができる上腕二頭筋などは、アウターマッスルになります。

アウターマッスルは自分の意志で動かすことができる随意筋というものです。アウターマッスルは関節など体を動かす時に大きな力を発揮する筋肉で歩くのも走るのも、重いものを持ち上げるのも、ボールを投げるのもこのアウターマッスルの働きによるものです。アウターマッスルは体の表層にある筋肉なので、触って実感することができ筋トレをするとその効果を実感しやすいという特徴があります。

引き締まったボディラインになれる

アウターマッスルを鍛える効果の1つは、引き締まったボディラインになれることです。アウターマッスルは、体の表層部についている筋肉なのでアウターマッスルを鍛えるとボディラインが引き締まります。

そこからさらに筋トレをすることでよく耳にするシックスパックというものになることができます。

運動能力が上がる

アウターマッスルを鍛える効果の2つ目は、運動能力が上がることです。アウターマッスルの役割は体を動かすこと、関節を動かすことです。そのため必要な部分のアウターマッスルを鍛えると、運動能力が上がるのです。アウターマッスルを鍛えれば、スピードが上がる、持久力が上がる、瞬発力が上がるなどのメリットがあります。

プロ野球選手でもウエイトトレーニングを重視している人が増えています。実際に、ウエイトトレーニングをして、アウターマッスルを鍛えることで、成績・記録が向上するアスリートはたくさんいます。

基礎代謝が上がる

アウターマッスルを鍛える効果の3つ目は、基礎代謝が上がることです。筋肉は基礎代謝が多い部位です。

アウターマッスルを鍛えて筋肉量を増やせば基礎代謝が上がります。消費カロリーが増えるのです。ということは、アウターマッスルを鍛えれば太りにくく痩せにくい体になることができます。太りやすくて悩んでいる人は、アウターマッスルを鍛えると太りにくくなって体型維持をしやすくなります。

普段の何気ない動作はアウターマッスルであって最近聞くインナーマッスルとはまた働きが変わっています。意識してトレーニングしている方は特徴を理解しご自身の理想のお体を作っていきましょう。

皆さんが知られる腰痛=ヘルニアとは、腰の骨と骨の間には、椎間板というクッションがあります。この椎間板というクッションが、なんらかのはずみで骨と骨の間から飛び出してしまい、周りの神経を刺激して痛みなどを引き起こす状態のことです。

これを「腰椎椎間板ヘルニア」と呼ばれています。 20歳代、30、40歳代、次いで10、50~60歳代の活動性の高い患者に好発するヘルニアは、初期症状と言えば、まずは腰の痛みです。普段から腰痛があるのであれば、その痛みが少しずつ酷くなっていき、さらに酷くなると椅子に短時間座っただけで、腰の痛みや足のしびれが強くなり、椅子に座っていることが辛くなることもあります。

ヘルニアは多くの場合、普段の生活のなかで椎間板への負担が重なり、それが限界を超えたときに発症します。とくに男性の場合、長時間の運転や重い荷物の運搬、中腰の作業などが続き、腰に負担がかかる機会が多い職業ほど発症の確率は上がります。

また、腰への負担が強いスポーツもヘルニアの原因の1つです。スポーツは動きのなかでバランスをとるため、腰に強い負荷がかかり、疲労が蓄積されます。そして、その蓄積が限界を超えたときに腰の骨との間にある椎間板が飛び出し神経を圧迫されて痛みが出ることもあります。ヘルニアは突発性のものではなく、負荷の長い積み重ねで起こるものであり、その蓄積が大きな原因となります。

このようにヘルニアについてはお話をしましたが、実は腰痛を持っていない人でも、ヘルニアが見つかります。腰痛がある人と無い人では何が違うのかということですが一番考えられるのは神経が圧迫されてるかどうかです。

硬くなっている筋肉が伸ばされれば、圧迫されていた血管や神経が余計に圧迫されます。だから、症状が増強されることがあるのです。

腰椎椎間板ヘルニアとは、腰椎にある椎間板が正しい位置から逸脱しているだけですので、その逸脱した椎間板の組織が神経を圧迫しなければ痛みが出ないと言われています。

もちろん、100%ヘルニアによる腰痛を否定するわけではありません。ですが知って頂きたいのがヘルニアだからといって腰痛の原因がヘルニアだけではないとということです。腰痛の一番多い原因は普段の生活習慣にあります。腰痛に悩まれている方はご自身で判断されずにまずは治療院で相談してみましょう。

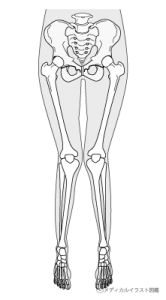

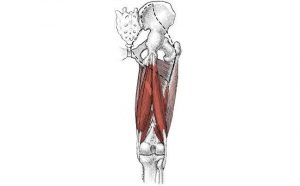

体を動かすことが多い人はハムストリングという筋肉を聞いたことがあると思います。骨盤の下から膝の裏側をつないでいる筋肉で、歩くときに足を蹴りだす働きがあります。

ハムストリングは下半身を動かす重要な役割を担っていますが、普段意識して使われることが少なく、日常生活の中で鍛えるのは難しい筋肉といわれています。つまり、意識して鍛えないと筋肉が衰えて姿勢が悪くなったり、柔軟性がなくなって固くなります。この筋肉が固くなることで骨盤の動きを妨げてしまい、ちょっとした動作でも腰の骨だけ動いて、骨盤は動かない状態になります。

ハムストリングは骨盤の動きに合わせて伸びることがあり、筋肉が固い状態でそれでも前に屈もうとすれば、それだけ腰に負担が掛かり痛みを引き起こします。また、ハムストリングが固い状態で走ったり、ジャンプしたりする事で痛めてしまうこともあり、場合によっては肉離れといった大きなケガの原因にもなりかねません。

年齢や運動不足が一般的ですが、日常のある動作によって固くなります。それは、座っている時の姿勢です。お尻が引っ込んでおへそが引っ込みおしりが垂れ下がった状態で腰掛ける つまり、座面に浅く腰掛けた姿勢が悪い状態の座り方をすると骨盤が後傾という状態になります。 この骨盤の後傾状態になるとハムストリングは使われないので固くなる原因になります。

座り方を変えるだけでも腰の負担も軽減されますのでもう一度、座る姿勢を見直してみましょう。

固くなった筋肉はストレッチで伸ばすことができます。立った状態で膝を曲げないように前屈し、太ももの後ろに伸びるのを感じるまでハムストリングスを伸ばしていきます。年配の方はこのやり方でストレッチをするとバランスを崩して転んでしまう恐れもあるので、脚をまっすぐ伸ばして床に座り、同じように膝を曲げずに体を前屈します。つま先を触ることを目標にしてみてください。注意してほしいのがストレッチは反動をつけて一気に行っても効果はありませんのでゆっくり伸ばしていきましょう。

お伝えしたハムストリングの内容は、ほんの一部分です。他にも固くなる原因やストレッチの内容はたくさんあります。足の筋肉は負荷が掛かりやすいので改善するのに時間がかかることもありますので悩まれている方は早めの治療を心掛けましょう。

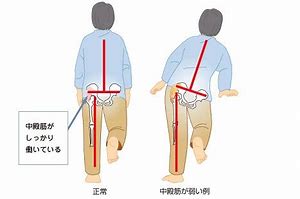

おしりの筋肉のコリ・筋力低下にも一因が

おしりには片方だけで数種類もの筋肉がついていますが、そのなかで腰痛に関わってくるのは、おしりをすっぽりおおっている「大殿筋(だいでんきん)」と、その奥にあって、骨盤の側面に位置している「中殿筋(ちゅうでんきん)」というのがあります。

大殿筋は脚を後ろや横に動かす役割があり、骨盤を支える土台にもなっている重要な筋肉です。長時間にわたって座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢を取り続けると大殿筋に負担がかかり、中を通っている血管が圧迫されて血流が悪くなります。それにしたがって血管の中を通る酸素や栄養素が滞り、たまった疲労物質を排出できなくなります。そのため筋肉がコリ、骨盤を通してつながっている腰の筋肉にも影響し、腰痛を起こす一因になるのです。

中殿筋は骨盤と股関節を結ぶ筋肉です。歩行時や直立時に左右から骨盤を支え、下半身を安定させるとともに、上半身のバランスをとる働きをします。そのため筋力低下や筋肉疲労・コリなどにより中殿筋の機能が低下すると、骨盤がゆらいで下半身が不安定になり、それにともなって上半身のバランスも崩れがちになることがあります。それが続くと、上半身を支える腰の筋肉にも負担がかかり、腰痛につながることになります。

まずは歩くことから

おしりの筋肉は動かさなくなるとすぐに弱くなったりコリ感が現れたりします。突然、鍛えるとなっても抵抗感を覚える方が多いかも知れません。なので、まずは家の近くでもいいですので歩くことから始めてみましょう。

歩くだけでおしりの筋肉を使いますので運動が苦手な方でも気軽に試せると思います。自転車によく乗られる方もぜひ試してみてださい。慣れてきたら坂道を歩いたり大股で歩くなど少しずつステップアップしていくこともおすすめします。

筋肉の鍛え方やストレッチの詳しいやり方についてはまるふく整骨院がいつでもお伝えしますのでご興味ありましたらぜひご連絡ください。

ギックリ腰は冬に多く発生しやすいのはたしかです。では夏なら大丈夫?というと、そうとも言い切れません。原因は色々ありますが今回はふたつに分けてみました。

ひとつめは、暖かくなると関節・筋肉の可動範囲が広がるため、急に身体を動かし過ぎることです。冬から春へ、春から夏へ向かって、気温はドンドン上昇して行きますが、体はその変化について行けないことが、しばしばあります。まだ完全に関節・筋肉がほぐれていない状態で、無理に動かすと体がついてこれず、腰痛を引き起こしやすくなります。その結果が「ギックリ腰」として現れることがよくあります。

ふたつめは、真夏の冷房です。40℃近い室外と27℃の室内を行き来していると、冷えと熱さの繰り返しとなり、体に大きな負荷がかかります。また、暑い夏は冷たい飲み物・食べもので、体を内側から冷やしてしまいます。結果的には、冬と同様に体全体を冷やすことになり、腰痛を誘発してしまいます。夏にも体の冷えには注意してください。

とくに多いのがふたつめの原因、冷房によるものです。冷房による体の冷えは我々の血流を悪くしてしまいます。血流が悪くなることで、筋肉に酸素や栄養が行かなくなり、乳酸などの老廃物が溜まりやすくなってしまいます。そのため、お尻や腰の筋肉に疲労が溜まって硬くなり、ギックリ腰に繋がってしまいます。