Blog記事一覧 > 健康 | まるふく整骨院の記事一覧

少しずつ始めて習慣化する

筋トレは、少しずつ始めて習慣化していきましょう。

いきなりハードなトレーニングは難しく、キツすぎる量を目標にするとなかなか続きません。

キツい筋トレをすることで負担がかかるのは筋肉だけではありません。腱や関節など、筋肉と違って基本的に鍛えることが難しい箇所にも負担がかかってきます。キツいトレーニングをすればするほど腱や関節も同じように損傷し、怪我や故障のリスクが高まります。

なので初めはほんの数十秒単位でのトレーニングでも構いません。まずは体を「動かす」ことを意識してみてください。

もともと筋トレはすぐに効果が出ないので、継続して行っていくことが重要です。そのためまずは筋トレを習慣化し、継続できる状態を作る必要があります。筋トレの習慣化させる1つの方法として「決まった時間」、「生活習慣の前後に必ず行う」を々のルーティンに取り込むことです。最初は無理せず、確実に行える少ない量から始めていきましょう。筋トレを習慣化できれば後から量を増やすのは簡単ですよ。

正しいフォームで行う

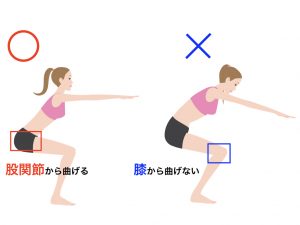

筋トレを習慣化させるもう一つの方法として、正しいフォームで行うことが大切です。間違ったフォームでは狙った筋肉に負荷がかかりにくく、筋トレの効果が半減してしまいます。

たとえばスクワットは、股関節から動かしていくのが正しいやり方です。しかし正しいやり方を理解しておらずにただの屈伸運動になってしまっている人も多いです。

屈伸運動では、足の筋肉に負荷があまりかからず間違ったフォームでは筋肉がつかないだけでなく、怪我のリスクも出てきます。せっかく筋トレを続けようと思ってもケガをしたり効果が出ないとやる気も出なくなりますからね。。筋トレの効果を十分に得るためにも、正しいフォームで行うことを心掛けて下さいね。

ただ筋トレをするのと意識をして筋トレをするのとではかなり変わってきます。ご覧になられた方もまずは自分の目的をはっきりさせて少ない量からそして正しいフォームでトレーニングを始めてみてくださいね。

11月頃から体調不良となる方が増えてきています。人それぞれに予防、対策はあるかと思いますがこちらからも少しアドバイスをさせていただきますね。

風邪をひかない人の特徴

免疫力が高い

風邪をひかない人は免疫力が高いです。何度も風邪をひいてしまう人は免疫力が弱まっている可能性が高いです。免疫力が高ければ、体に侵入してきたウイルスをブロックしますが、弱まっているとウイルスをブロック出来ずに負けてしまい風邪などを引いてしまいます。

免疫力が低下する原因は様々ありますが、

-

睡眠不足

-

腸内環境悪化

など注意が必要です。当てはまる方は生活の見直しを行うことで、風邪をひきにくい体になれますよ。

十分な睡眠をとる

睡眠は季節を問わず大切にしたいことですが、冬は寒さや乾燥が原因で快適に眠れないということもあって、睡眠の質が悪くなりやすい季節です。睡眠の質が悪くなることで免疫力が下がり、体調不良になりやすい体になります。部屋を十分暖かくしたり、加湿器などで湿度調整を行って、睡眠環境を整えることがとても大切です。5~10分くらいの入浴を行うことで更に睡眠の質を上げることができますよ。

腸内環境が整っている

免疫細胞の7割~8割が腸内に集まっていると言われています。そのため免疫力が高い人のほとんどが腸内環境が整っていることが多いです。日ごろからよく下痢や便秘になる、お腹が痛いという方は腸内環境が乱れている可能性が高いです。

腸内環境が乱れていると免疫力が低下するので、風邪もひきやすくなります。

腸内環境を整えるには、

-

発酵食品をとる

-

暴飲暴食をしない

-

3つの白い悪魔を摂らない

が大切と言われています。

身近な発酵食品

-

納豆

-

キムチ

-

ヨーグルト

-

チーズ

-

味噌

-

漬物

積極的に摂ることで、腸内の善玉菌が活発的になり、腸内環境を整うようになります。健康的な多くの人がこの発酵食品をうまく摂取しています。

白い悪魔とは「白ご飯」「小麦粉」「砂糖」の3つで、これらは血糖値を急上昇させ、体に大きな負荷を与えます。その結果免疫力が下がり、風邪をひきやすい体になります。身近にあるものなのでついつい食べてしまいがちかと思いますが、なるべく摂取を避けるようにすることで、風邪を引きにくい体になりますよ。

年末の食べ過ぎに注意

年末はついつい食べすぎ・飲みすぎになりがちです。胃腸に負担がかかりすぎると、体調を崩して胃痛・腹痛を起こしてしまう可能性もあります。食べすぎ、飲みすぎで食事のバランスが崩れた生活が続くと、胃腸が正常な状態を保てず、体調を崩したり胃腸の病気にかかってしまう可能性が高まります。寒さの強まる真冬の時期、年末シーズンは特に、意識して暴飲暴食に注意してください。

インフルエンザの予防接種を受けていても油断は禁物です。正しい食事と運動、そして十分な睡眠をとることを忘れないようにしましょう。近づいてくる年末年始です。免疫力を高めて健康に過ごせるようにしましょうね。

筋トレには、筋肉をつける以外に多くのメリットがあります。今回は当院でもお悩みが多い内容をご紹介させていただきます。

痩せやすくなる

筋トレを行うと、基礎代謝が上がります。筋肉が多いとその分、体で使われるエネルギーも増加し、代謝量が増していきます。

つまり基礎代謝は筋肉量に比例します。また、基礎代謝が多いと1日で使われるカロリーも増加するため、太りにくく痩せやすい体を作ることができます。

睡眠の質が上がる

筋トレを行うと、睡眠の質が上がります。筋トレを行うことで脳で使われるセロトニンというホルモンが作られることにより最も深い睡眠をとることができ、睡眠の質が高まりやすいと言われています。また、睡眠の質には筋トレの頻度と負荷の量が関係しています。やや疲労感を感じるところまで筋トレを行えば、さらに睡眠の質を高めることができます。

こり・むくみ・冷えの改善

身体のこりやむくみ、冷えの主な原因は「血行不良」といわれています。たとえば、こりは血行不良に伴う筋肉の栄養不足や、体内に老廃物が溜まることで引き起こされます。

今回お伝えした内容に限らずですが筋トレの効果が出るまでには、3ヵ月程度の期間が必要です。元々筋肉はすぐにはつかないので、最低でも3ヵ月は継続していく必要があります。

最初の3ヵ月が特にしんどいかも知れませんがこれを乗り越えるとほとんどの場合、結果がついてきます。また、6ヵ月ほど継続すると周りの人から筋肉がついてきたと言われ始めると思います。筋トレのやり方によって差はありますが、効果を得るには3〜6ヵ月ほどの時間がかかることを知っておいてください。とにかく「継続」することが肝心ですよ。ぜひ、頑張ってみて下さいね。

捻挫はどんな時に起こりやすいの?

捻挫が起こる原因は、関節の動かせる範囲よりも大きく動かす方へ強い力が加わることで起こります。そのため激しい動きが必要になるスポーツ中によく起こります。走ったりターンする動作、ジャンプからの着地、他の選手との接触プレーなどの場面で起こることが多いです。歩行時につまづいたり転んだりした時など、日常生活の中で起こることもあります。

捻挫はクセになる?

捻挫が治るまでには、軽傷で2週間、重症の場合は約2ヶ月かかると言われます。完全に治っていない状態で痛めた箇所に負荷がかかると、靱帯が緩み再び捻挫になる原因となってしまいます。

これがいわゆる「クセになる」という状態です。

関節が不安定なまま捻挫を繰り返すと、関節軟骨が損傷し、足首が変形することもあります。

靱帯が安定するまでは、なるべく安静にし、サポーターやテーピングで固定することが大切です。

捻挫を防ぐ方法

捻挫の予防には、靱帯の損傷を防ぐことが大切です。

靱帯を直接鍛えることはできませんが、足首や足首を支える周りの筋肉を鍛えるトレーニング、リハビリで予防することができます。

ですが、トレーニングもいきなり激しくするのは避けましょう。

-

捻挫直後の炎症が強い時期は、痛めた箇所に無理な力が加わらないように氷水を用いたアイシングなどで炎症や腫れを抑えることを優先する

-

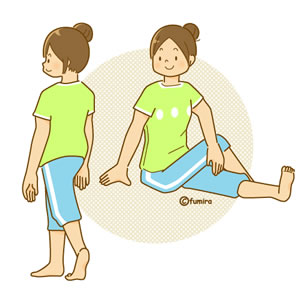

炎症や腫れが治まってきて、足首に体重をかけても痛みがなくなってきたらストレッチを始める

-

腫れや痛みが完全に無くなればリハビリを始める このように捻挫のリハビリには段階がありますのでまずは痛み、腫れの処置から優先してくださいね。

足のストレッチ、リハビリのやり方は数多くあると思いますが、ご自身の症状に合ったリハビリがわからない方は当院でも捻挫の治療、その後のリハビリ、捻挫がクセになってるなど捻挫についてお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。ご自宅で出来るストレッチとリハビリもしっかりとお伝えしますね。

捻挫ってどういう状態?

捻挫とは一般的に関節 例えば足首の関節を挫いて(くじいて)しまうことです。挫くとは、関節に無理な力が加わり、本来動かせるはずの動きをオーバーして、痛めてしまうことです。

一般的な捻挫の分類

一般的な捻挫の分類についてですが、大きく3つに分類されます。

Ⅰ度(軽度)

-

捻挫した所を押すと痛む。

-

捻挫したにもかかわらず歩くことができる。

Ⅱ度(中度)

-

捻挫した関節が腫れる。

-

捻挫のため痛くて歩きづらい。

-

捻挫した関節を自分で曲げると痛む。

-

捻挫した関節を他人に曲げてもらう、あるいは、例えば、自分の足首を捻挫した場合、自分の手でその足首を力を抜いて曲げると痛む。

-

捻挫した関節を曲げて痛いながらもなんとか曲げることはできる。

Ⅲ度(重度)

-

捻挫した関節が腫れる。

-

捻挫のため痛くて歩けない。

-

痛みがひどいため、捻挫した関節を自分で曲げることができない。

-

痛みがひどいため、捻挫した関節を他人に曲げてもらう、あるいは、自分の足首を捻挫した場合、自分の手でその足首を曲げることができない。

-

捻挫した関節が普段ではありえない位曲がってしまう。

一般的な捻挫の治し方は?

捻挫をした部分の組織は炎症を起こしているため、原則として「冷やす」ことが大切です。「温める」といった行為は、症状を長引かせてしまうで、控えるようにしてください。特に応急処置の際、捻挫の患部に温湿布を貼ることは避けるようにしましょう。

軽度の捻挫でも、しばらくは飲酒、湯船に浸かる入浴、運動などは控えてください。無理な運動は禁物ですが、捻挫の場合であれば、痛みや腫れがある程度引いてきたら慎重に動かし始めることをおすすめします。サポーターは痛めた直後から痛みや腫れがおさまるまでは必要ですが、必要以上に長期間使ってしまうと、筋肉の萎縮や靭帯の弱化につながることがあります。痛みと腫れがおさまった後少しずつ動かしていくことが重要ですよ。

年末が近づくにつれて忙しい方が増えています。無理をされて体調を崩しやすい時期でもあります。そんな年末を健康で過ごせるように今回は年末年始の注意事項をお伝えしますね。

注意その1:深酒、大騒ぎをしない。

アルコールの飲み過ぎは、肝臓をはじめとする多くの臓器に負担をかけ、体調不良の原因となる可能性があります。

注意その2: 起きるタイミング

年末年始になるとカウントダウンなど夜中にやっているテレビ番組やYoutubeなどの動画ライブなどがあると思います。ついつい夜通し見てしまい「次の日は1日寝ていよう。」なんて場合もあるかもしれません。そうなった場合、一番良くないのは、「夜起きて、昼間はずっと寝ている」というパターンです。まず、朝起きないので朝日を浴びての体内時計のリセットができなくなってしまいます。さらに、日中ずっと寝ていると、夜寝られなくなってしまい、、、、という昼夜逆転パターンの出来上がってしまいます。

そうならないように、朝一度起きて昼寝をするのがおススメです。

ポイントとしては

・夜遅くなっても、一度朝起きる

・起きる時間はいつもと同じ時間にする

・昼寝も、午前中、もしくは午後の早い時間にとどめる

・昼寝時間を長くとらない(15~30分程度が理想)

注意その3:光を浴びるタイミング

光を浴びることは、体内時計を調整できる大きなポイントになります。光が目に入ると、その光の情報は脳に送られます。朝起きて、カーテンを開け、日光を浴びることにより「眩しい!」という感覚は、実は脳の中での体内時計をリセットする大きなポイントになっています。なので「寝正月」と言ってもしっかり朝に起きてカーテンを開けることは、大切な事です。

注意その4:適度な運動をしましょう。

自宅等でじっとしていると活動量・運動量が圧倒的に不足します。運動不足によって血液の循環が悪くなり、筋肉や関節が動きにくなったり便秘、体温調整が難しくなったりと、身体の様々なところによくない影響をもたらす場合があります。1日30分程度のウォーキングやこちらの整骨院でお伝えしている筋トレ、ストレッチをすることで解消されやすいので年末年始に運動習慣を身につけるきっかけにするのもいいかもしれません。

多くの方がお休みを取れる年末年始です。お伝えしたことを参考にして健康で良い年を迎えて下さいね。

ドケルバン病とは手首の腱鞘炎の1つです。親指を小指側にたおして手を握る動作をすると親指のつけ根が痛む場合、「ドケルバン病」が考えられます。炎症は「よく動かす」つまり繰り返し動作による摩擦熱によって起こります。

ドケルバン病の症状

・親指を曲げたり広げたりすると親指側の手首に痛みを感じる

・親指側の手首周辺が腫れ上がる

・手首の痛みで親指に力を入れることが出来ない

使いすぎているのであれば安静にしとけば治るんじゃないか?と思ってしまいます。もちろん痛みを改善させるために安静は必要です。

しかし厄介な事は親指はどの動作をしても使うと言うことです。つかむ、つまむ、握ると言う動作も親指がなければ行うことができません。それだけたくさんの動作をするのが親指です。

親指を酷使することによって指自体が耐えることができなくなってしまい、炎症が手首のところで起きてしまいます。放置しておくと慢性的に炎症が起きてしまい、常に親指が痛い状態や力が全然入らなかったりします。悪化させないためにも早めの対策が必要です。

パソコンやスマホの予防

パソコンやスマホをやるときは、休憩時間を取ることが大切になります。1時間やると休憩を10~15分程度とると良いです。その休憩している時間に、手のストレッチ運動をやると改善効果が上がります。

手首に熱がある時は

炎症を起こして手首に熱を持っているときは、手首を冷やし炎症を引かせましょう。また、可能であるならばテーピングなどで手首を固定しなるべく手首の負担を軽減させるのも一つの方法です。

指と同じくらい手首も日常で負担がかかりやすく対処が遅れれば治りも遅くなります。こちらでお伝えしたことを参考に腱鞘炎には十分注意してください。

また、まるふく整骨院では腱鞘炎改善のプログラムを用意しています。お困りの際はお気軽にご相談ください。

腱鞘炎の原因は一般的には手首や指の使い過ぎ、酷使によるものだと言われています。腱と腱鞘の摩擦が短時間に集中することで、腱鞘に炎症が生じてしまいます。急性に生じた場合はしばらく安静にしていればすぐに治りますが、それを繰り返すうちに悪化し慢性化してしまいます。一度慢性化してしまうと、今度は途端に治りにくくなってしまいます。10年以上腱鞘炎が完全に治らない人も中には居るほどです。

腱鞘炎になりやすい方は、日々パソコン仕事などでタイピングあるいはマウス使用で手首と指を酷使している方、赤ちゃんを長時間抱っこする育児ママ、楽器演奏者、テニスや野球などの手首を使うスポーツ、などなど手首や指を長時間もしくは断続的に使い続ける人に多いです。

腱鞘炎 悪化したらどうなる?

症状が悪化すると、バネのように指に引っ掛かりを感じたり(スナッピング)自力では手の指の曲げ伸ばしができなくなるため、放っておかずに早めの治療をお勧めします。

腱鞘炎てどんな痛さ?

初期症状は手の動かしづらさです。 症状が進行すると手首が腫れ、指を曲げたり、手首を動かしたりする度に痛みが出ます。 代表的なドケルバン病というのは、親指側の手首が痛みますが、小指側の手首が痛くなる腱鞘炎もあります。

腱鞘炎はどれくらいで治るの?

一番の改善方法としては安静です。 腱鞘炎は使いすぎによって出る事がほとんどです。 安静期間は通常であれば3~6週間の局所安静が必要になります。 また、どうしても手首を使っていかなければならない場合はテーピングなどを用いて手首に対しての負担が出にくくするようにします。

腱鞘炎を予防するには、原因となる手首や指の酷使をしない事が最大の予防になります。しかし特に仕事の内容上でどうしても避けては通れない道なのであれば、極力ストレッチやマッサージをまめに行い周辺の筋肉の疲れをほぐしながら衰えた手首や指の筋肉を働かせ、予防を行うことが必要があります。

放っておくと悪化し治りにくくなる症状です。お悩みの方はすぐにご相談ください。

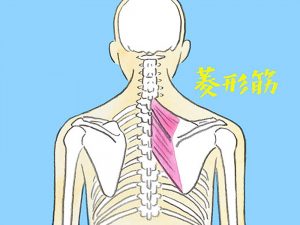

肩甲骨の内側がゴリゴリにこってしまう原因

肩甲骨の内側のゴリゴリしたこりの原因は菱形筋(りょうけいきん)という筋肉がこり固まってしまっていることによって起こります。

姿勢が崩れ背中が丸くなって猫背姿勢になると肩甲骨が外側に開いてしまい、肩甲骨周辺の筋肉の動きが悪くなって血液やリンパの流れが悪くなってしまい筋肉に酸素の供給と老廃物の排出がうまくいかなくなってゴリゴリにこってしまうことがあります。

子供に胸を張らせて肩甲骨が内側に寄った時に羽のように浮き出てくるのをご存じですか?菱形筋がこり固まってしまうと肩甲骨が外や内方向に動きづらくなり羽のように浮き出るどころか肩甲骨の内側に指が入らなくなってしまいます。ここまで筋肉が硬くなっていたら赤信号です。

肩を回したり肩甲骨を動かすとゴリゴリと音が鳴るのはなぜ?

肩を回したり肩甲骨を動かすとゴリゴリと音が鳴るのですが・・・?と言う質問を良く受けますが、ほとんどの場合で先ほどご説明したように肩甲骨や肩関節周辺の筋肉の動きが悪くなって肋骨や鎖骨、肩甲骨の関節で音がなる事があります。ゴリゴリと音が鳴る事で何か重大な問題があるということは少ないですが、特に普段から肩こりや肩甲骨の痛みやこりを感じている様なら筋肉の状態が悪いという事が言えます。

不良姿勢で長時間いることで、血のめぐりが悪くなる

↓

筋肉の酸素がたりなくなり、乳酸などの老廃物がたまる

↓

たまった老廃物が神経を刺激し、コリや痛みを発生させる(音がなることもあります)

↓

かたまった筋肉が血管を圧迫し、さらに血のめぐりが鈍る

↓

「はじめに戻る」

といった悪循環がからだの中では起こっていることが多いです。

改善としては現在、体操や肩甲骨はがしといった様々な方法があり当然それらの治療法は間違いではありません。ですが、せっかく治療しても同じ生活を繰り返すとすぐに症状が戻ってきます。まずはご自身の生活の姿勢を見直してください。正しい姿勢で生活をするだけで血のめぐり、筋肉のこり固まるといった体の負担が軽減し肩甲骨のゴリゴリの解消にも繋がっていきます。

ご興味があればまるふく整骨院へご相談ください。

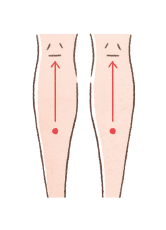

ウォーキングを行う方では、足の筋肉を頑張って使ってしまい疲労によってパンパンに張ったりします。このパンパンに張ったふくらはぎが少し歩くと出現する腰痛原因となることがあります。

この腰痛の出方は、ウォーキングをスタートしてから1~2回程度でいきなり痛むという場合もあれば、しばらく経ってから腰痛を発症する場合もあります。もちろん元々の筋力や歩き方のクセ、ふくらはぎに溜まった疲労のレベルにもよります。また、常日頃から腰に負担をかける生活を繰り返していた人が、ふくらはぎの疲労が重なることで腰痛を発症してしまうというケースもあります。以前から姿勢のお話をしていますが、意外と知られていないのがふくらはぎの筋肉が姿勢を支えるために大切な役割を持っていることです。

ふくらはぎは、膝から上のすべての体重を支えていますが腰部の筋肉にも繋がっています。ふくらはぎが固くなりうまく働かなかなければ身体の重心バランスが崩れてしまい、結果として骨盤や腰への負担となるケースがあります。

特にそれまで運動不足だった人が突然思い立ってウォーキングを始めた場合、本人が思っている以上に筋肉を使っていることもあり、そのためふくらはぎの筋肉に連動している腰部の筋肉にまで影響が及び腰痛を引き起こすことも少なくありません。

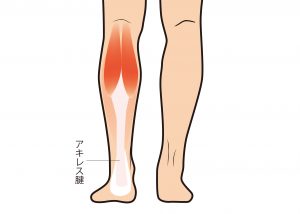

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれていて、マッサージを行うことによって足から上になかなか行きづらかった血流も良くなり全身の血行促進にも繋がります。具体的には歩く前にふくらはぎを下から上に向かってほぐすことです。

その際、あまり強く揉み過ぎたり叩いたりしないように注意してください。もしもふくらはぎを揉むと痛いくらいに固まっている人は、さするだけでも血流が良くなるので無理に力を入れずに軽めの刺激にしましょう。また、ふくらはぎを柔らかくするために軽くアキレス腱を伸ばしておくことも大切です。

歩く前にふくらはぎを緩めておけば、少し歩くと腰が痛いというお悩みもいつの間にかなくなっていることもあります。腰痛改善や予防のためにウォーキングをする際には、ぜひふくらはぎの柔軟性は意識してみてください。